スタイルデザイン研究会、膝関節へのアプローチ

今回は膝の機能改善をテーマにして研究会を行いました

目次

足からの衝撃吸収と脚全体のバランスを取る膝関節

膝関節は体の中で1番目と2番目に長い骨をつなぐ関節

「しつこい膝の痛みが気になって運動習慣から離れてしまった、、、痛みを気にすることなく動けるように戻りたい!」という相談もよく受けます

膝関節の役割

可動域の広い股関節と足関節の間で、中間管理職的なポジションと例えられることの多い膝関節の役割は大きく2つあります

①足から(上半身から)の衝撃吸収

②脚全体のバランスを取る

太ももの前側の筋肉と屈伸運動で足からの衝撃を吸収して、屈伸運動と軸回旋で脚全体のバランスを取ります

骨組み同士のつながりよりも、周りの靭帯・筋肉のサポートに頼ってバランスを取っている関節なので、脚力が落ち始めるとアライメントが崩れて、膝の痛み・歪みが始まります

太ももの筋力が落ち始める40代以降は膝のコントロールは必須課題です

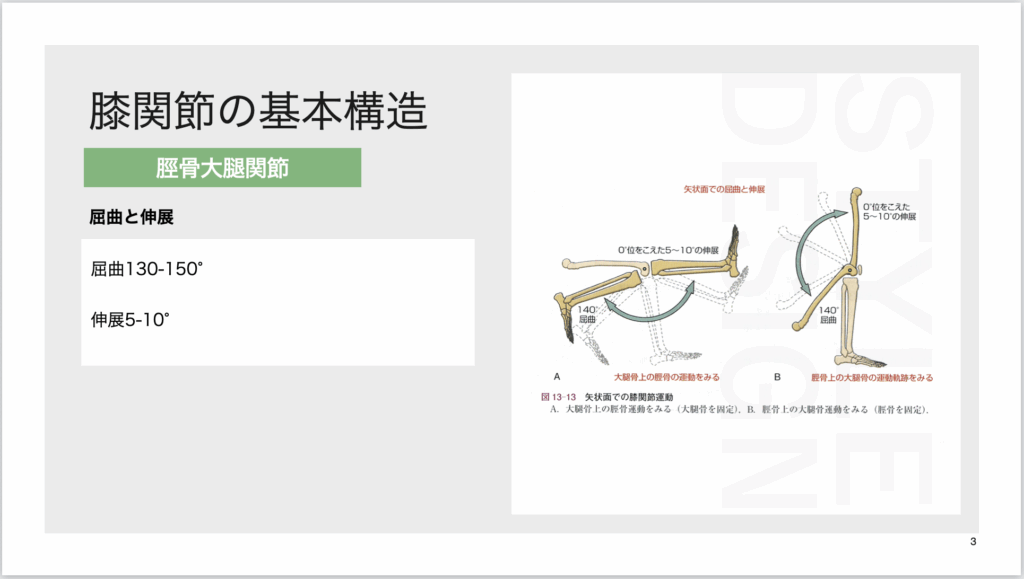

膝の動きについて

脛骨大腿関節の伸展

脛骨大腿関節の伸展は2種類ありますが、今回は歩行などの日常動作で起こる脛骨上の大腿骨の運動軌跡(閉鎖運動連鎖)に注目しました

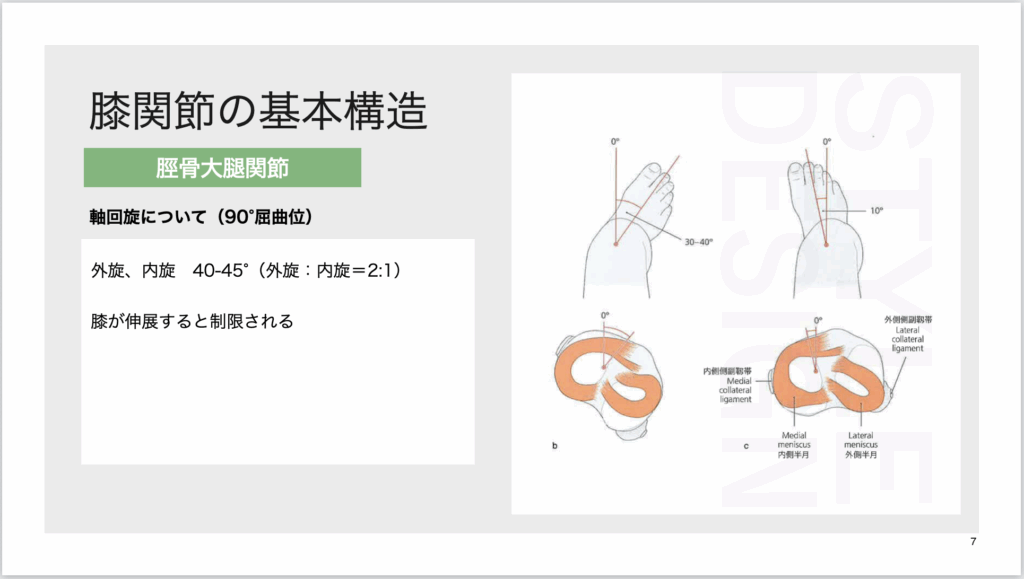

脛骨大腿関節の軸回旋について

膝関節の軸回旋は脚全体のライン・バランスに影響します

軸回旋が制限されることや過剰に動くことがO脚やX脚などラインに影響するので、評価と正確な矯正をできるようにしたい動きです

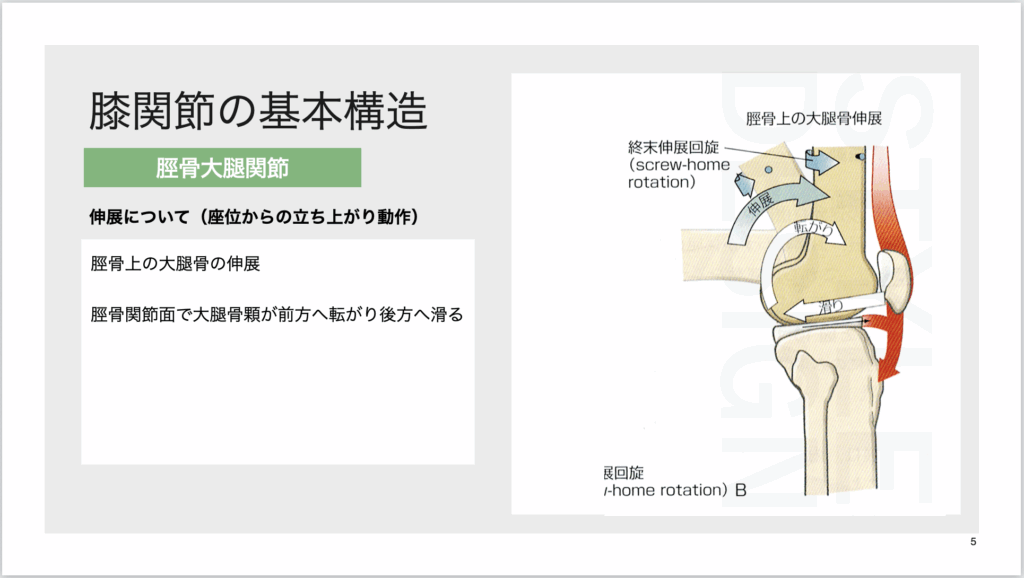

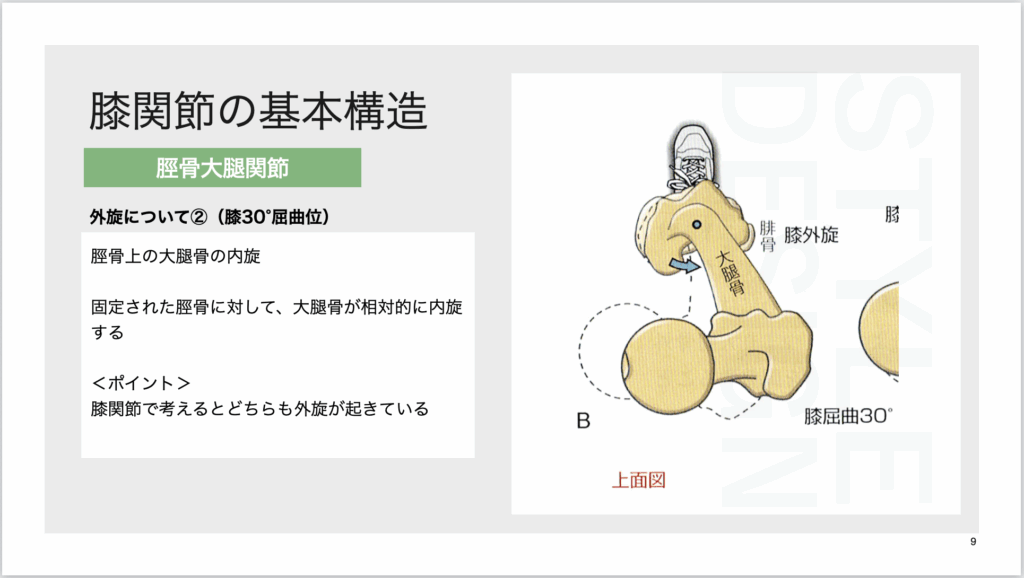

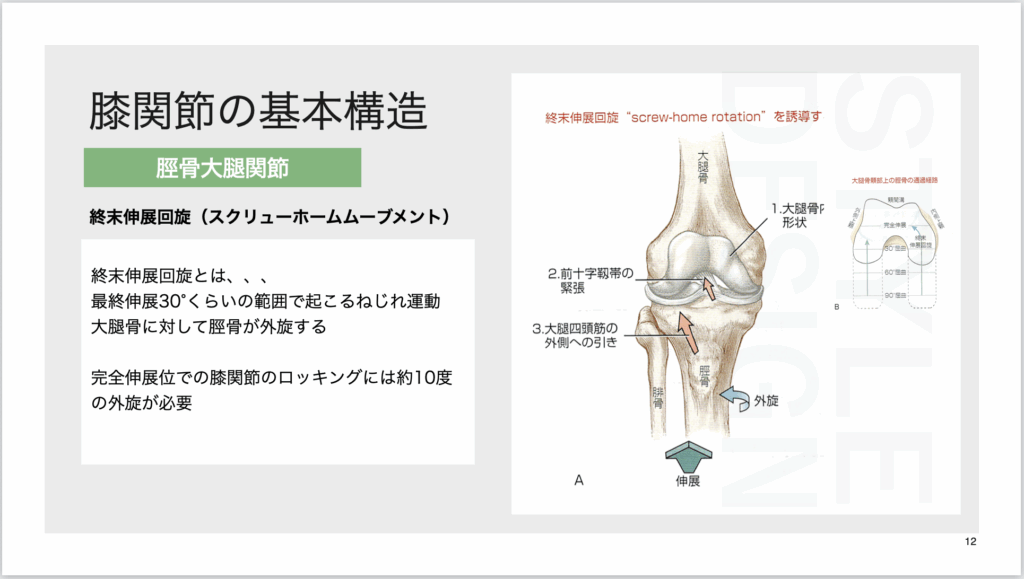

膝の完全伸展時に起きる“ロック”(スクリューホームムーブメント)

膝をまっすぐ伸ばしきる時(最終30°くらい)に、大腿骨上を脛骨が外側にねじれる動き(ロック)が起こります

このロック動作を終末伸展回旋(スクリューホームムーブメント)といい、膝の安定のために必要な動きです

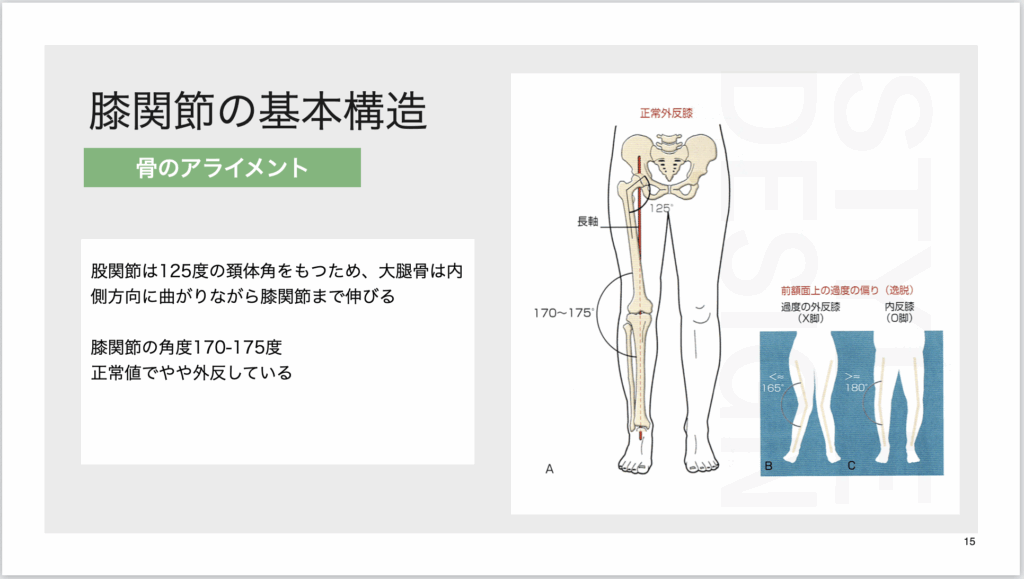

内反膝・外反膝

膝痛改善のポイント

膝痛改善のポイントは、状態の把握

痛みと働きには繋がりがある一方、動きと働きの繋がりは低いという調査もありますが、動き・痛み・形から課題と対策を考えます

状態を把握できると動きのパターンや、動作(歩行など)による力の流れを想像できるようになります

膝の痛みの原因

膝の周りにある14の滑液包

膝のまわりには潤滑油を作る組織がたくさんあります

滑液の移動はスムーズな関節の動きに必要不可欠な要素

大腿骨が脛骨上を正常に転がり・滑ることができると、脚のスイングに合わせて膝関節の滑液は前後に移動します

これが起こらなくなると局所的に滑液包の炎症が起こり、炎症が拡がります

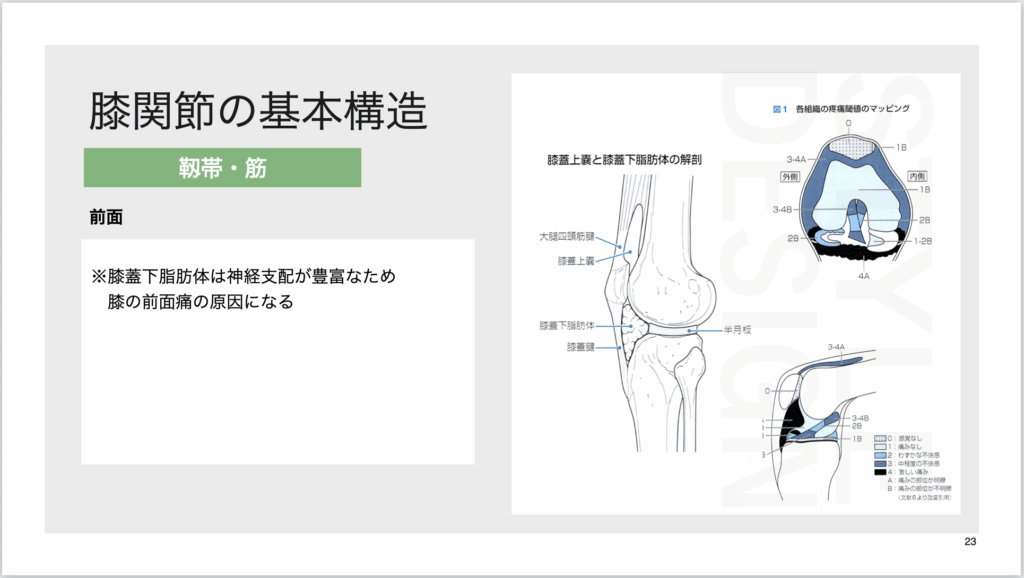

膝蓋下脂肪体、膝蓋上嚢

膝蓋下脂肪体と膝蓋上嚢は、どちらも膝の痛みの原因になる組織

この2つの組織も脛骨大腿関節の伸展運動とお互いに影響し合っています

膝の痛みの原因になる脛骨大腿関節周りの組織

今回は脛骨大腿関節の矯正と膝の周りの軟部組織へアプローチすることで膝関節の改善を考えました

■前面のサポート

膝蓋上嚢

膝蓋下脂肪体

内外側の支帯

■内側のサポート(鵞足)

縫工筋

薄筋

半腱様筋

■外側のサポート

腸脛靭帯

大腿筋膜

■後面のサポート

ハムストリングの筋間中隔

大腿二頭筋の長頭と短頭の間

膝窩筋

まとめ

膝関節は、パターン化された筋活動の影響を受けやすいのに、筋肉強化だけでは痛みや動きが改善されにくいという特徴があります

これは逆に考えると手技でのアプローチが効果的な職人的なエリア

軟部組織のサポートを取り戻し、スムーズに動く膝関節を目指しましょうという研究会でした

#ヒザ下O脚 #反張膝 #O脚矯正