週末、師匠のスクールの学び場roots塾で技術講師をさせてもらいました

僕にとって年に一度のお楽しみで大事な時間です

今回はスタイルデザインのビックテーマにしている胸郭・呼吸について取り上げさせていただきました

胸郭にしなりはあるか?

呼吸は自由か?

スタイルデザインのレッスンでクライアントの今のカラダからこれからのカラダを考えていく物語づくりで、ずっと注目しているポイントです

目次

呼吸の評価について

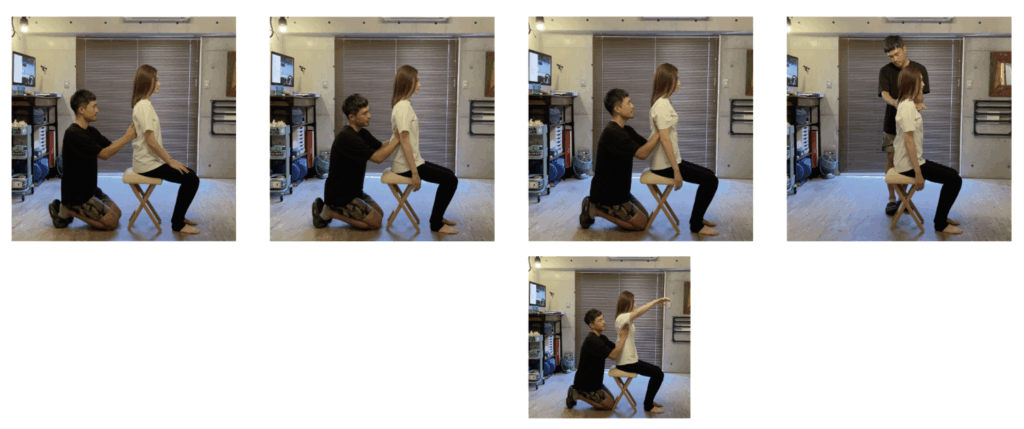

呼吸の評価で4つの肋骨の動きのチェックをおこないました

少し大きい呼吸をしてもらうことで、動きづらくなっているエリアをみつけていきます

肋骨の動きだけでは呼吸は語りきれませんが、この4つの動きを評価することで的を絞って組み立てることができるようになります

①真肋(1-2)は前後への広がりがあるか?

②真肋(3-7)は側方、後方への広がりがあるか?

③仮肋は側方、後方への広がりがあるか?

④浮遊肋は後方への広がりがあるか?

上部に呼吸が入りづらいパターン

呼吸の評価の中で、肋骨の動きの制限を感じることが多いのが真肋(1-2)の前後への広がりです

胸骨(胸の前側)を持ち上げるような吸気ができる人はいますが、胸郭上口が前後に広がるような吸気ができる大人は、あまりみかけません

これは肩よりも腕を持ち上げる機会が減ってしまった生活環境や、歳を重ねるほど息が弾むような運動をしなくなるからと考えています

体の機能は生活に必要がなくなれば失われていきます

週に1,2回は肩で息をするくらいの呼吸をつかう運動ができるのが理想的です

上部の呼吸の解放

上部の呼吸の解放は、上肢帯への矯正をうまく行うことが改善のカギになります

胸鎖関節、肩鎖関節、そして鎖骨と肋骨の間の動きを取り戻すことで、鎖骨の前方突出、後退を取り戻します

上肢帯が自由になることで胸郭上口が動きやすくなります

サイドに呼吸が入りづらいパターン

サイドは他と比べると制限が起こりにくいエリアですが、左右差に注目すると動きの違いを感じることができます

効き手や日常生活のクセ、脊柱の側弯の影響も受けるので合わせて考えていきます

サイドの呼吸の解放

サイドの呼吸の解放は、広背筋、前鋸筋、肋間筋など軟部組織に対してのアプローチが有効です

体の側面は触られる機会が少なく、くすぐったいエリアなので術者側の手の熟練度が必要になります

背部に呼吸が入りづらいパターン

背部は「姿勢をよくしよう」と心がけている人ほど制限が起きてしまっているエリアです

背筋を伸ばし、胸を張り、、、この心がけもバランス次第で悪い姿勢へと繋がってしまいします

背部の呼吸の解放

背部の呼吸の解放は、脊柱の矯正、外側(浅層)の起立筋に対してのアプローチが有効です

今回は胸腰移行部の矯正も合わせておこないました

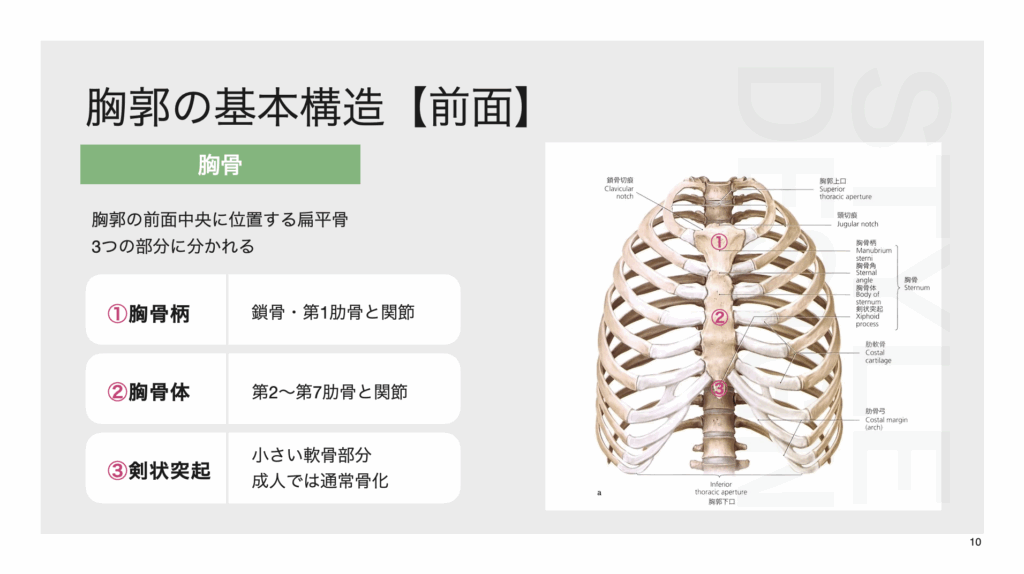

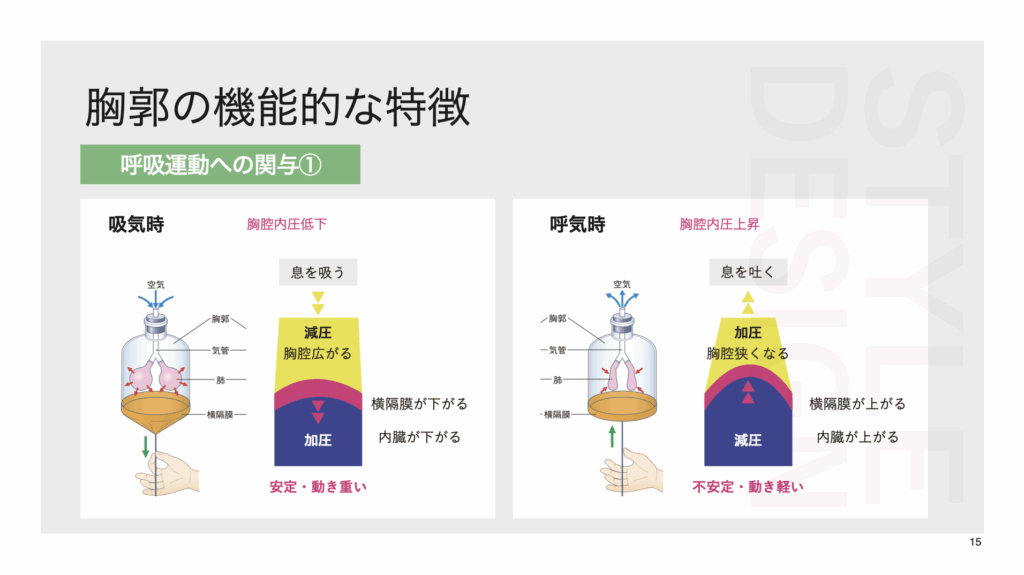

胸郭は呼吸の器

呼吸は全身の動き、循環、リズムに影響を与えているので、体づくりの主役の要素です

整体師の視点で考えてみると、この呼吸の器になっているのが胸郭

呼吸が浅くなれば胸郭が動きにくくなり、脊柱のしなやかさは失われます

逆に、深く自然な呼吸、穏やかな呼吸が通っている人の脊柱はスペースがあり胸郭もしなやかに動くので、動作や負荷に合わせた適切な腹圧をかけやすくなります

カラダの調和・協調性、凛とした姿勢

言語化するとシンプルですが、呼吸は奥深く、一生遊びながら学び向き合える面白いテーマ

このビックテーマに変化のきっかけを!!と考えた時、ぼくが現場でやっていることをシェアさせていただきました

しなる胸郭をつくるための評価・アプローチについてFTAの皆さんと考えた時間は今年もエキサイティングでした

ありがとうございました