スタイルデザイン研究会、足関節へのアプローチ

今回は過回内をテーマにして研究会を行いました

目次

カラダの基盤となる足

足は体重の3-4%程度の重さしかないのに、骨の数では両足で52個もあります(全身206個の骨の25%)

骨組みの結束状態で柔らかくも固くもなれることや、感覚受容器(体のセンサー)が足の裏に集中していることから考えても、足部がカラダに与える影響はかなり大きいと考えています

3つの機能的な役割

足には、3つの機能的な役割があります

①地面からの衝撃を吸収

②体の支持(バランス調整)

③運動時の蹴り出しや踏ん張り

スタイルに影響する足の可動域と感覚機能

足の可動域制限や機能低下は感覚受容器の働きの低下につながり、地面の傾斜、硬さ、滑りやすさなどを正確にキャッチできなくなります

可動域や感覚器の低下は、姿勢アライメント、運動のスムーズさ、力の伝わり方に影響しボディメイクの妨げになります

過回内(オーバープロネーション)について

今回テーマにした過回内は、現代の靴生活によって起こる足のメジャートラブル

個人的には骨盤の歪みよりも気にしてほしいと考える骨格の歪みです

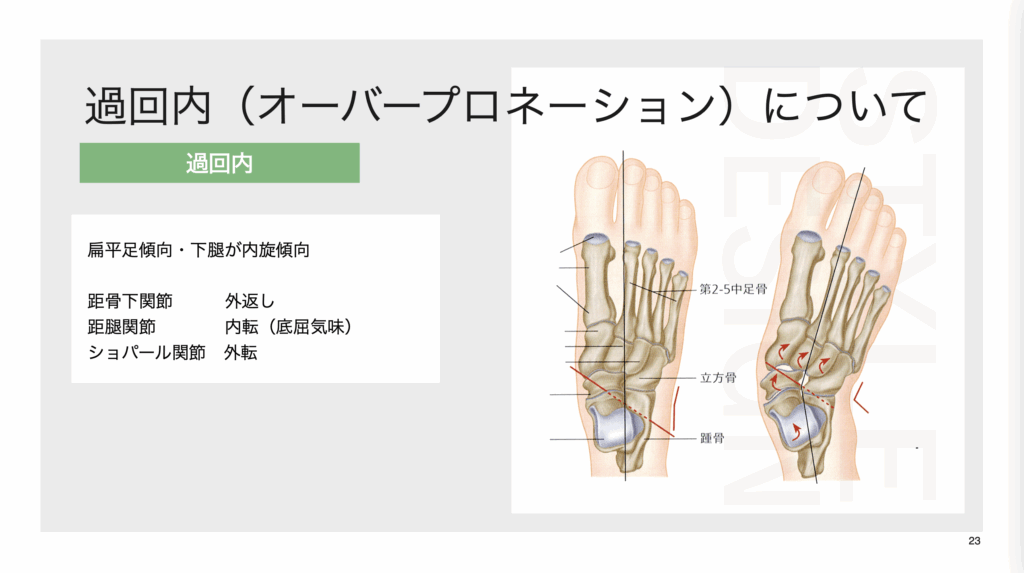

具体的には立っている時や動作時に、足が内側に必要以上に倒れ込んでしまう状態のことを言います

過回内と同時に起こりやすい脚のトラブル

扁平足や、開張足、外反母趾、反張膝、シンスプリント、足底腱膜炎、O脚、X脚

挙げればきりがないですが過回内は見た目だけでなく脚全体の機能を崩す大きな原因のひとつです

過回内に対しての改善策

研究会では、過回内が起きてしまった足を立て直すために、2つのことの注目しました

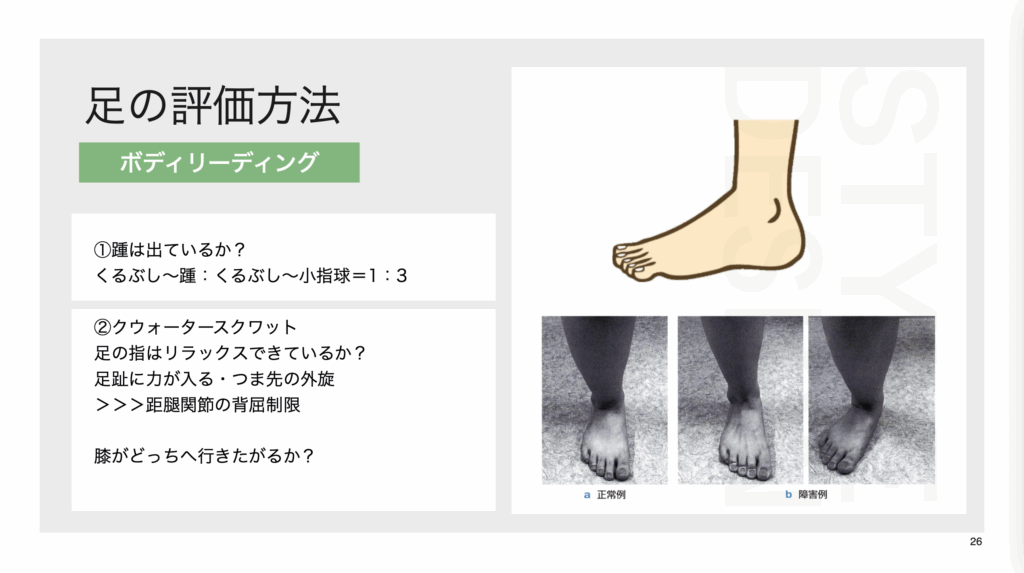

後足部は体重を支える準備ができているか?

過回内が起きている足は、後足部が過度な外返し状態でかたまっている事が多いです

過度な外返し状態の距骨、踵骨のアライメントを整えて、「支えられる足」のベースづくりから行いました

そして踵が足の中に入り込んで踵骨が動けなくなっている人に対しての踵骨の矯正も行いました

体重を支えられる踵をつくることはボディメイクのはじめの一歩です

足のアーチ構造は動きに対してリアクションできてるか?

足のアーチ構造を考える時、以前はアーチの高さに注目していました

アナトミートレインの学びから、「アーチ構造が動作に対してリアクションできているか?」を考えるようになったことで、扁平足や外反母趾、回内足に対しても柔軟に対応できるようになりました

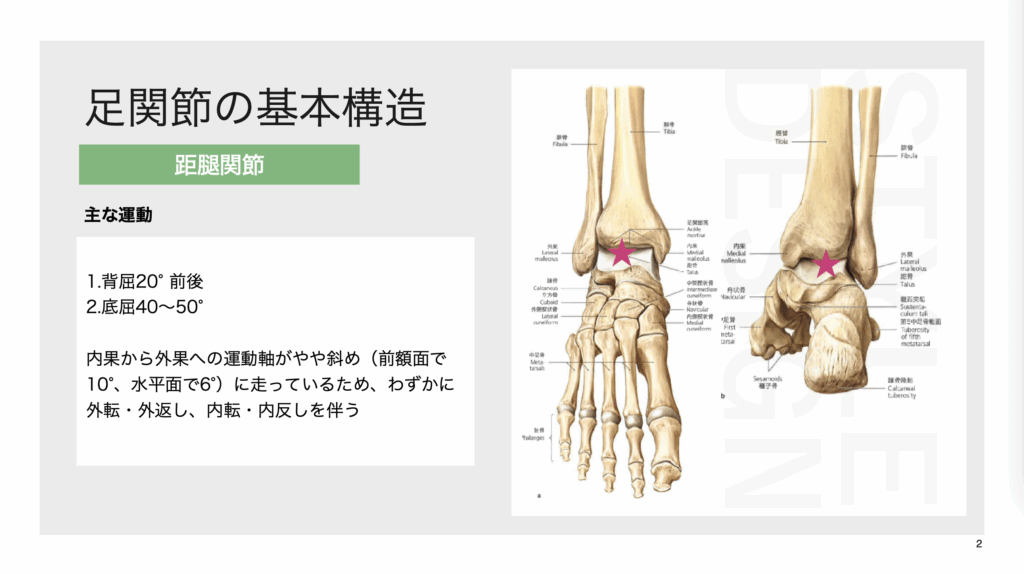

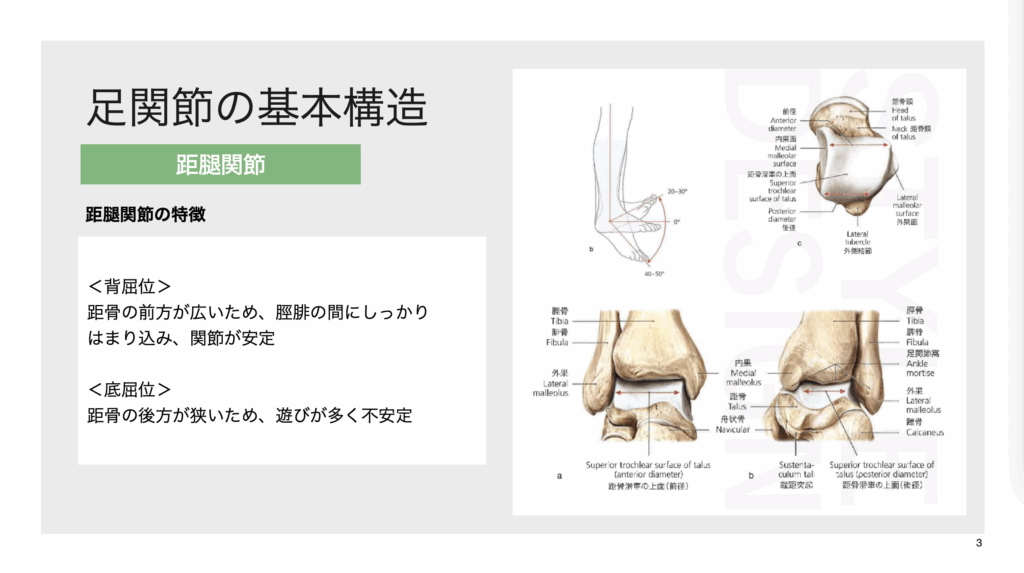

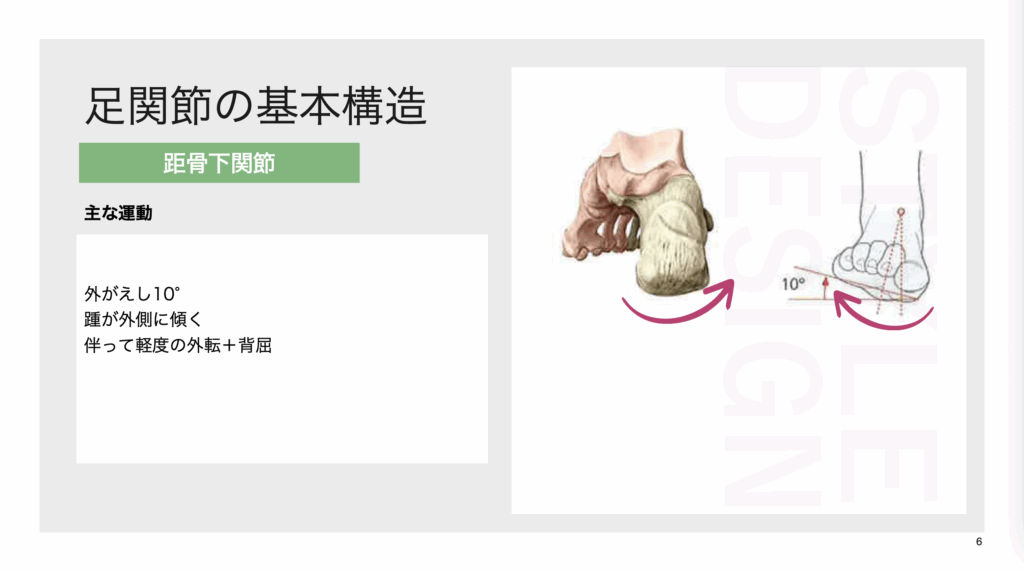

距腿関節の矯正、距骨下関節の矯正、ショパール関節の矯正、リスフラン関節の矯正

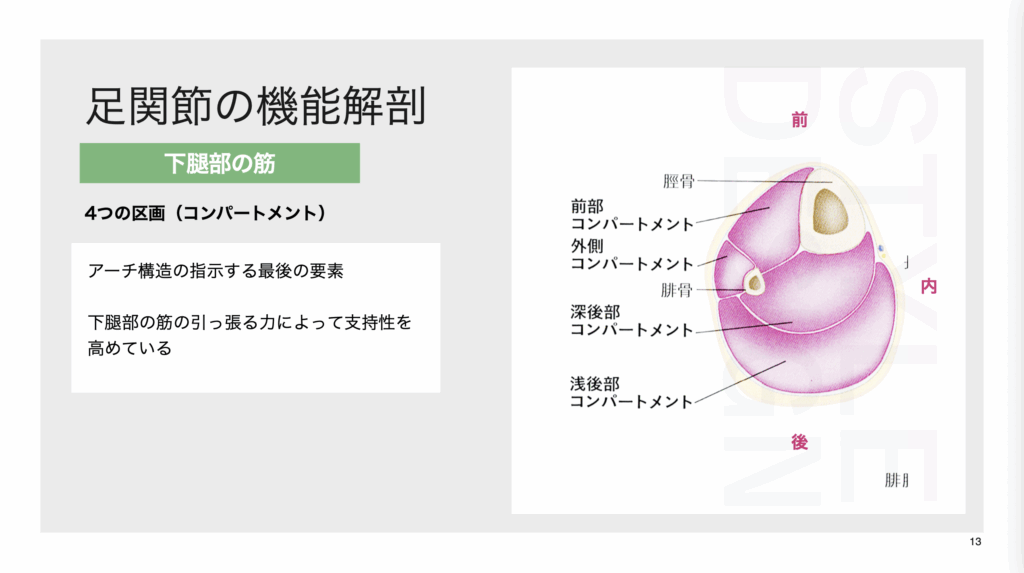

4つのコンパートメントと3つのスリング

後足部、中足部の関節に対して矯正を行ったあとは、アーチリアクションを助ける4つのコンパートメントに対してのアプローチ

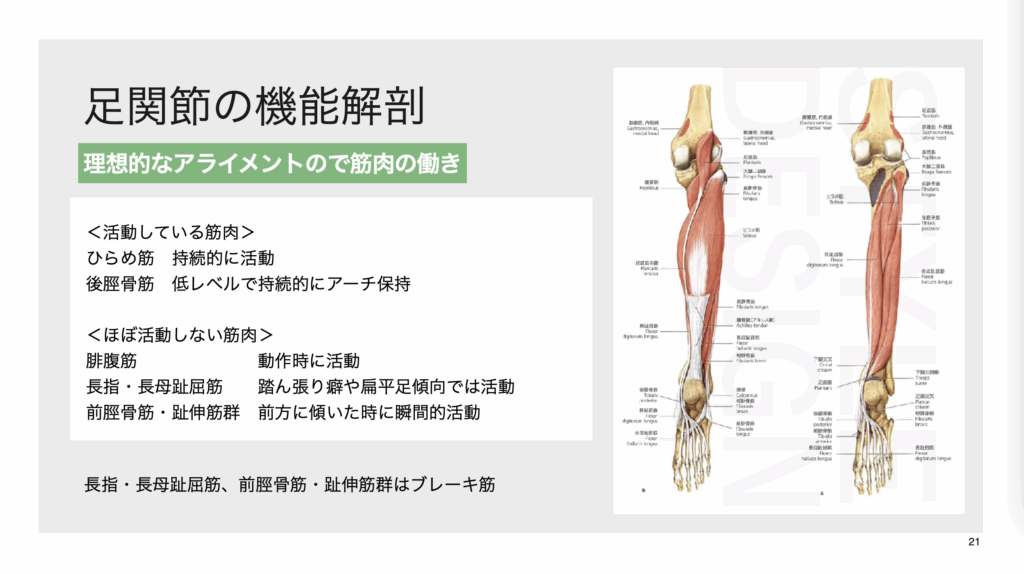

下腿の筋肉は大きく4つの区画に別れて、それぞれの張力で足の支持性を高めます

今回は前脛骨筋と長腓骨筋スリングと後脛骨筋と長腓骨筋のスリングへの施術をおこないました

過回内に対してのアプローチのため、前・後脛骨は上方へ長腓骨筋を下方に向かってアプローチすることで内側アーチへ働きかけました

まとめ

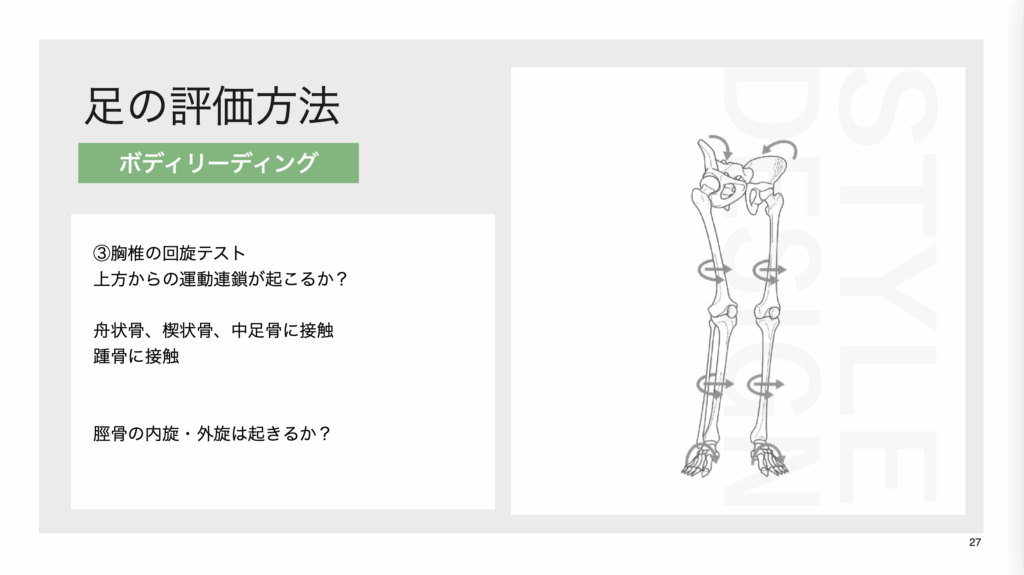

今回は過回内に対して足部、下腿から考えていきましたが、足の歪みは全身の歪みへ、全身の歪みは足の歪みへと相互関係で成り立っています

下肢のアライメントの崩れだけでなく、下半身太り、ヒップライン、ぽっこりお腹と様々なスタイルの悩みの原因になる過回内

足部、下腿の筋骨格を整えて、美しい脚づくりを考えていきましょうという研究会でした

#下半身太り #過回内 #O脚矯正